息絶えるそのときまで写真家でいたい。世界を駆け抜けたカメラマンが、日本で踏み出した新たな一歩

舞台は世界。撮りたいものを追いかけた40年

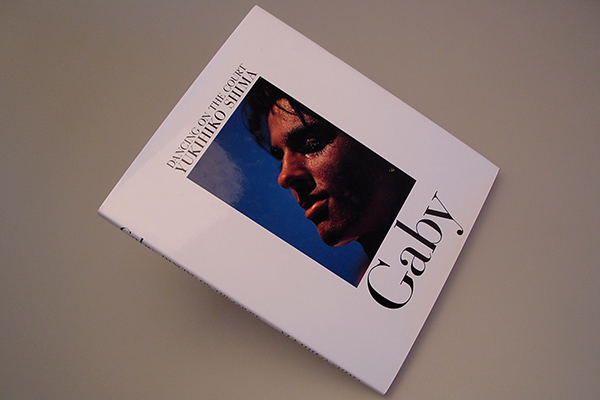

都内にある写真スタジオ。さまざまなカメラ機材が並ぶなかで、目に留まる一冊の本。ずっしりと手に重たいそれは、元プロテニス選手、ガブリエラ・サバティーニさんの写真集です。1990年代当時、その技量と美貌で世界中の人々を虜にした彼女の姿が、躍動感たっぷりに伝わってくるのは、嶋さんの写真ならでは。

1976年、カメラを片手に、パリのファッション業界に飛び込んだ嶋さん。以来40年あまり、主に海外に拠点を置き、ファッションのみならず食品やスポーツ選手、美術・芸術品まで幅広く撮り続けてきました。東日本大震災をきっかけに日本に帰国してからは、さらなる活躍の場を求めて、いま、新たな一歩を踏み出そうとしています。

還暦を過ぎてもなお活躍し続ける、世界的フォトグラファーの心中をインタビューしました。

一日3000枚。小さなカメラ店から始まったキャリア

――写真家になったきっかけは何ですか?

僕は小学生のころ、器械体操を習っていました。体操好きが高じて、その後、日本体育大学に進学しました。体操に明け暮れる毎日でしたが、ケガをすると選手生命が断たれてしまうことに、ある日、疑問を感じたんです。

体操を離れてしまったら、潰しが効かないぞと。体操以外に他に何ができる? と考えたときに、友人の影響で中学時代から撮っていた写真を思い出しました。

ちょうど大学1年のときに父が亡くなったこともあり、自分の力で生きていけるようになりたいと考え始めた矢先でもありました。そこで退学届を出して、写真の道に進むことに決めたんです。

――写真家になるために、どのような勉強をしたのでしょう?

まずは、新宿の小さな写真屋でアルバイトを始めました。そこの給料からの天引きで、初めてニコンのFを買いました。

その日から毎日3000枚ぐらい、お店の合間を縫ってスナップショットを撮り続けたんです。絵でいうデッサンみたいなものですね。わずか2年で、頑丈なFをオーバーホールに出さなくてはいけないぐらいでした。

当時はフィルムカメラだったので、お店の社長に頼みこんでフィルムを譲ってもらえるようにお願いしてみたり。いい環境でしたね。

わずか2年弱の博報堂。カメラと共に海の向こうへ

――その後、博報堂に行かれたのですか?

知り合いがそこで写真部長をやっていたので、門をたたきました。僕の場合は写真学校などで専門教育を受けていないので、現場経験を積むために博報堂で勉強しろと紹介してくれたんですね。

博報堂では、全日空のジェット機からやらマツダのロータリーエンジンやらいろんなものを撮りました。海外ロケもすごく行かせてもらって。大手でしか経験できないことをさせてもらいましたね。

入社して1年8カ月後、学べることはすべて学んだと思い、独立しました。25歳の時でした。しばらく雑誌中心に仕事をしていたのですが、僕は以前からファッションをやりたかった。それで、業界の最先端である、フランス・パリに挑戦しようと思ったんです。

1975年、それまで作ったポートフォリオ28枚を持って、フランスを代表する女性誌「マリークレール」のオーディションに臨みました。世界中から応募してくるフォトグラファーのなかから、無事選ばれたときは本当にうれしかったですね。

突然世界レベルで太刀打ちしなくてはいけなくなったけれど、やってみる価値は充分ありました。今と違って昔は、広告への予算のかけ方、作り方、周りのスタッフの商品への意気込みも、実に真剣で丁寧でした。アイディアを出して、1つずつ実現に近付けていく真剣勝負の仕事は、感動が違います。今の若い人たちにも、ぜひ経験して欲しいことです。

その後、拠点をニューヨークへ移し、「ヴァニテイーフェアー」「GQマガジン」「ザ・ニューヨーカー」などの雑誌撮影を中心に活動しました。その間ドイツで行われた、日本ハムの人気商品「シャウエッセン」のCM撮影にも関わり、フォトグラファーとして充実した仕事をこなせてきたと思います。

――サバティーニ選手の専属カメラマンとしても、活躍されましたね。

はい。もともとヤマハのカタログ製作に関わっていたんですが、そのツテで、サバティーニが専属フォトグラファーを募集したとき、ヤマハの推薦で応募してもらったんです。世界中からオファーがあるなか、彼女は僕のポートフォリオを見て白羽の矢を立ててくれました。

後日、なぜ僕を選んだのか本人に尋ねたところ、テニス専門のフォトグラファーと違って、ファッションを中心に撮ってきた僕なら、これまでにない自分が写るんじゃないかと思ったとのこと。それから5年半、彼女につきっきりで撮影に没頭しました。

他にも、プロゴルファーのタイガー・ウッズ選手が来日する際、当時契約していたNIKEとの仕事がらみで、彼を間近で撮らせてもらう貴重な経験をしました。

嶋さんが撮影した、世界的な元テニス選手、ガブリエラ・サバティーニさんの写真集

サバティーニ選手を5年半に渡って撮影し続けた

ずっと果たしたかった上海の約束

――2004年から、上海に拠点を移しましたね。どうしてでしょうか?

その前年、僕の母が亡くなったんです。母は若い頃、父と上海で5年ほど暮らしていました。1930年代の上海で、両親は「男装の麗人」で有名な川島芳子さんとも付き合いがあり、非常に印象深い日々を送っていたようです。

生前、母が大好きだった上海を撮って写真をプレゼントすると約束していたのに、結局果たせませんでした。

母が亡くなったあと、約束を果たすために、日本の仕事をすべてリセットして、カメラ3台とレンズ5本だけ持って上海に渡りました。

向こうでは、展示会を開催したり、雑誌の撮影やウェディング写真などの企画制作に尽力しました。それから7年後、東日本大震災があったんです。

2010年に開催された展示会の様子

日本で踏み出した新たな一歩

――7年ぶりの日本で、どのようなスタートを切りましたか?

震災をきっかけに、住み慣れた日本に帰国することを決めました。それに合わせて、自宅内に撮影スタジオを作り、撮影環境を整えました。

いざ仕事を始めようとしたときに、目についたのが「ランサーズ」などのクラウドソーシングでした。自分のやりたい仕事や方向をチョイスできるシステムにとても共感し、登録しました。

ネットを介してのやりとりは、顔を合わせてがっちり打ち合わせをしていた昔のやり方と比べて、正直、心もとない部分も多いと思います。クライアントが商品のどんな魅力を引き出したいのか、どんなアングルでの撮影を望んでいるのかなど、ネットだけでは細部までのニーズを吸いだせないこともあって。

それでも、自由な場所で好きな働き方が出来るのは、フリーの身としては大きな魅力ですね。実際、「ランサーズ」を通して、これまでになかった仕事に出会うことも出来ました。

嶋さんの写真集「無花果の木の下で」

生きた証を写真に託して

――写真家として、これまで第一線で活躍を続けてこられた秘訣は何でしょうか?

やっぱり“想い”ですね。自分が動いたこと、考えたこと、仕事を通じて出会ったこと、感動したことなどこれまでのありとあらゆることが、僕のなかで“財産”として蓄積されています。

そのうえで、その場にいる何人ものメンバーと想いを共有しながら、ひとつの作品を作っていくんです。無事出来上がったときは、心の底から感動します。クライアントも、その出来映えに喜んでくれる。“想い”を作品として表現できたときの感動は、写真家として最高の原動力ですよ。

――今後、フォトグラファーとしてどのように活動される予定ですか?

僕はフォトグラファーというよりは、物を作り続ける作家に近い認識なんです。なので、息絶えるまでシャッターを切っているんじゃないですかね。やっぱりそれは、自分が生きたっていうことの証、生き様になりますから。

今後も、これまでのように広告やエディトリアルの仕事があれば、もちろん積極的に関わっていきたいですね。そのなかでも「ランサーズ」は、新しい仕事の領域を広げるのに役立ちます。今までやってきた自分のスタイルでないものを、「ランサーズ」を通じて構築していきたいと思っているところです。

人生に定年はないのと同じように、僕が就いた「写真家」っていう職業にも定年はない。僕が消滅するまでは現役ですよ。作品を作りたい“想い”がある限り、前へ進んでいきたいと思います。

(おわり)