近年ビジネスの成長において、プロ人材に仕事を依頼することは重要な選択肢となりつつあります。今回は、接骨院の開業以来順調な成長を続ける、株式会社ウィステリアの代表取締役・中村哲也さんに、プロ人材活用に関するインタビューを行いました。

静岡県中部を中心に10店舗もの分院を出店し、一昨年には東京・恵比寿に新ブランドの整体院を展開。現在は時代の要請に応えて24時間制のフィットネスジムの運営も行っているという中村さんは、効果的なプロ人材活用によってビジネスを加速させてきたといいます。

目次

約10年前から活用。プロ人材活用はもはやデジタル時代の常識

──事業拡大の勢いがすばらしいですね。

はい、ありがとうございます。本当にスタッフが一生懸命働いてくれているので、助かっています。

──中村さんは、プロ人材を活用されていると伺いました。具体的には、どのような業務を依頼されていますか?

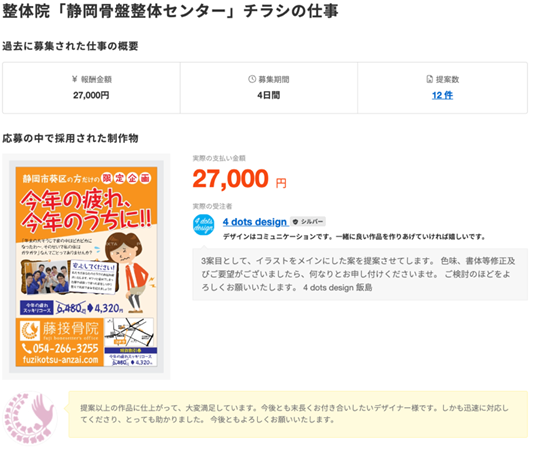

チラシやホームページなどのデザイン関連の業務が多く、動画制作もよく依頼します。その他には、マーケティング関連ですね。高度な専門知識が必要ですから、プロにお任せした方がいいじゃないですか。

──ランサーズはいつ頃から利用されていますか?

かなり前から利用しています。10年くらい前からですね。

──利用のきっかけはどういったものでしたか?

まず、うちの社員は技術者メインなので、苦手分野であるデザインやマーケティングといった業務については、プロを外部から探そうと考えました。それから、プロ人材を探すにあたり、どのサイトを使おうかなと思って見つけたのがランサーズさんでした。

インターネットでデザイナーを探そうとなった時に、どこどこデザイン事務所とか、一人ひとり探していくとなると面倒くさいですよね。我々の業界で言ったらホットペッパービューティー、あるいは飲食業界なら食べログ。今時、そういったポータルサイトを使わずにお店を探すだろうか?ということなんです。

どこのお店がいいのかと1軒1軒探していくより、希望の条件で検索してぱっと探せる方が楽ですよね。それと全く同じで、プロ人材を一瞬にして検索できるサービスを使うというのは、ごく当然の流れでした。

──ランサーズなどのプラットフォームを利用しないというのは、もはや時代にそぐわないと言えそうですね。

効率が全然違いますよね。使わないなんて無駄でしかない。あそこの会社でないといけないという忖度だとか、会わないと分からないなんていう昔ながらの考えも、全て無駄です。僕は依頼したことをやっていただければそれで十分だと思っています。人柄なら会わなくてもネット上でのやりとりで分かりますし。

──社内の皆さんは、中村さんと同じ考え方でしたか?

うちには技術者のスタッフと、管理職の人間とがいるんですね。その中で、管理職はもう全部、僕と考え方が一緒です。僕は今52歳ですが、管理職の人間は30歳くらいと、デジタルネイティブの世代です。つまり、「全部アナログで叩き上げで来ました」みたいな人達がうちの管理職にはいないんです。もし比較的年配の方が決裁をしている会社なら、判断に時間がかかる場合があるかもしれませんね。

デジタルな世代の人たちとやっていると、仕事はどんどん早くなりますし、効率的になります。スピード感を持って、限られた時間の中でより効果的な仕事ができている人たちが多いから、現場がうまくいっている。そして効率を考えたら、プロ人材と仕事をするのにためらう理由がありません。

──なるほど。実際に、プロ人材活用に挑戦してみたいけれど、上層部の決裁が下りず諦めてしまうというパターンは多いと聞きます。中村さんのように決裁権がある方がプロ人材活用の魅力をご存知というのは、一つの鍵になりそうです。

比較で歴然。オンラインでプロ人材を探せば時間も費用も大幅削減

──反対に、手が回っていない業務に新規雇用で対応しようと考えたことは?

人材を雇った場合は、もしミスマッチがあっても、基本的には雇用を継続する必要がありますよね。採用までの手間もコストも相当かかるので、難しいです。一方で、ランサーズさんでプロ人材を探そうとなった時には、非常に簡単に豊富な人材が見つかるわけです。

エンジニアがいて、ウェブデザイナーがいて、動画や写真のことをやってくれる人がいて、経理事務もやってくれる人がいる。気軽に頼めるプロがいるんだったら、いちいち契約して雇ってということをするよりも、依頼してやってもらった方がずっと早いじゃないですか!

ときにはお値段以上みたいなこともしてくれますし、プロに仕事を頼めると思えば、コストパフォーマンスもいいですよ。

──地域内で人材を探して、比較してみたご経験はおありですか?

毎回ではないですが、比較したことがあります。例えば、地元の方からまず探せないかと、知り合いからデザイナーさんを紹介してもらったことがありました。

でも、その紹介してもらった人が、果たして自分が満足いくデザインを作ってくれるのかといえば、そうとは限らない。それに、地元の中でデザインをやってくれる方となるとあまり多くはいないのではと思って、探しきれなかった面もあります。

何より、コスト意識を持って考えた時に、実際に知り合いのディレクターさんやデザイナーさんに頼むのとランサーズさんで頼んだ時とで、かかる費用が違ってくるんですよね。会社からは予算というのが決められているので、誰であっても、コストが合う方であればいいわけで。ネットで探せば予算内でやってくれる人が簡単に見つかるんです。

場所も、沖縄でやってもらってもハワイでやってもらってもいい。むしろその方が、クリエイティブな考えが出ていいものができると思います。いつでも連絡はとれますし、相手がどこに住んでいるかは関係ありません。こちらが営業日ではない日でも、プロ人材側のスケジュールで動いて仕上げてくれて、期日を一生懸命守ってくれるわけですしね。

──なるほど。比較してみた結果、費用面でも手間の面でも、オンラインでプロ人材を探すというのはよりよい選択肢だったわけですね。次に、プロ人材活用のデメリットについても伺ってみたいと思います。やりとりは文字での連絡がメインかと思いますが、やりにくい点はありませんか?

結構スムーズですよ。ランサーズ上のメッセージを使っていて、問題と思うことはないです。社内のスタッフと連絡をとるのと同じことですから、そこにハードルはないですね。

──では、締切が守られなかったというご経験はありますか?

僕の場合は、あまりタイトな締切を設けないんです。なぜなら、会社の年間のスケジュールははじめから決まっていて、いつまでに何が欲しいというのもあらかじめ分かっているからです。それなら、その数ヶ月前に頼めばいいだけなんですよ。短納期で何か欲しいというのは、そもそもその会社の事業計画がなっていないのであって、プロ人材側の問題ではないですよね。企業側の問題です。

プロ人材への依頼のコツとは? 企業側の姿勢や知識も重要

──締切でトラブルになってしまうのは、依頼をする側の問題ということなんですね。

その通りです。依頼の前に、計画を早めに立てて必要なものや希望を明確にしておけば、全てスムーズに進みますからね。それができていないというのでは、プロ人材への対応だけでなく、他の部分もきちんと整っていないはずです。社内の部下も困っているのではないでしょうか。

力ずくで進めてしまうと、お願いの仕方が雑になります。それでは頼まれる側が大変ですよ。外部か内部かに関わらず、仕事量や期間の管理は依頼側の責任です。

──おっしゃる通りです。耳が痛い方もいるかもしれませんね……。実際にランサーズを使う時は、中村さんが全てのやりとりをされているのでしょうか?

僕がやりとりすることが多いですね。プロ人材へお仕事を依頼する際は、まず自分で色々と調べることから始めます。例えばデザインの場合なら、実際のチラシやウェブサイトなどを多く参照して情報を得て、要望を明確にします。こういう雰囲気がいいとか、こういう色にしてほしいとか、このキャッチコピーはこういう風にといったことですね。

動画制作の場合なら、YouTubeをとにかく見て研究します。それから設計図のようなものを作って渡し、要望を伝えます。相手の過去の成果物も見せてもらいながらコミュニケーションをとって、適切なプロ人材かどうか判断するんです。

──理想的なやり方ですね。複数のプロ人材に頼んでしまうと、成果物のスタイルやテイストがバラバラになるリスクがありますが、そのような方法であれば一本筋が通ったものになりそうです。

そうですね。依頼側にもヒアリング力が求められると思います。僕も、デザインや動画の他にも、マーケティングに関する本を読んで勉強をして、オファーの設計やキャッチコピー、ライティング、ダイレクトレスポンスなどについて理解を深めました。

──お仕事を依頼する側の知識も大切なんですね。

そうなんです。やっぱりある程度の知識がある状態でお願いをした方が、より適切なプロ人材とのマッチングができますよ。自分達が求めているテイストとか、表現をしてくれる人に出会える。修正してもらう時も、成果物に対して具体的な修正点を伝えられれば、全て希望通りにきちんと修正してもらえます。

──実際には、こういうものを作ってほしいというイメージがなく、全ておまかせという形で依頼をしてしまうケースが多いようです。

自分で研究していないとそうなりますよね。自由度が高すぎる依頼の仕方だと難しいと思いますよ。仮にも会社が予算を割くのであれば、任された担当の人間は最低でも本を読んで勉強して色々なものを参照して、その上で依頼しないとダメですよね。

ただ作るというだけなら、誰でもできます。でも、よりクオリティが高くて効果的なものが欲しいということで、足りないスキルを補ってもらうのが、プロ人材の意義ですから。その結果、効果が数字にも表れてくるんです。

──プロ人材の力を最大限活かすには、あらかじめ勉強して、具体的なイメージを伝えられないといけないのですね。

経営者なら恐れずにまずは一歩を! 待っているのはメリットばかり

──プロ人材活用の経験がなく、不安を感じるという方も世の中にはまだまだ多いようです。その点はいかがお考えでしょうか。

たしかに最初は、知らない人とやりとりをすることについて、この人は信じられるのかとか、大丈夫なのかという怖さがあるかもしれません。でも、そこはランサーズさんだったら、いい評価がついているとか仕事を何件こなしたとか、信頼性の評価があるわけですよね。レビューもありますから、それさえ見ておけばそれほど問題になることはありませんよ。

──不安があるからこそ、ランサーズなどのクラウドソーシングサイトを使うべきということですね。

そうです、そうです。たしかに使う側からしたら、プロ人材に頼んで本当に効果があるのだろうか、ランサーズさんを使ってみてうまくいくのだろうかというのは、まず考えることだと思うんですよ。でも、実際やってみなければわからないという面もある。

知らないものに手を出すのが苦手な方は多いですよね。ただ、そういった不安を持つ方でも、普段AmazonなどのECサイトでレビューを参考にして商品を購入するという経験はお持ちのはずです。それはなぜいいのか。それはきっと、最初は抵抗があったけれども、使うようになって段々慣れていったんだと思うんですよ。

ランサーズさんの利用も一度挑戦してみれば、プロ人材は信頼できるんだと分かってきて、安心してお仕事をお願いできるようになると思いますよ。

──なるほど。リスクをふまえながらも新しい選択肢を試してみることが、経営者の成功の秘訣なのかもしれません。最後に、ランサーズで仕事を依頼してみたいと考えている方々へのアドバイスをお願いします。

プロ人材活用には、本当にメリットしかないと思います! なぜ使わないのかと、逆に聞きたいくらいです。会社の中がすごくスッキリしますよ。

──ありがとうございました。

敏腕経営者ならではの先見の明で、10年も前から積極的にプロ人材を活用されてきた中村さん。その合理的な視点からすれば、プロ人材とその実績を検索できるプラットフォームの利用は当然の選択だったようです。

また、一方的にプロ人材に仕事を委ねるのではなく、依頼する企業側も知識を身につけて適切なマッチングを図り、より効果的な成果物が生まれるよう努めるべきというお話も印象に残りました。

経営の観点から見て、企業の柔軟性と効率性を高めて市場の変化にも対応していくためには、プロ人材活用にまずは挑戦してみることが必要だと言えそうです。

取材・文:ひらかわいずみ

https://www.lancers.jp/profile/fountih

静岡県富士市在住。市内の移住者女性がワークシェアを行う団体「このみ会」所属のライター&イラストレーター。東大卒で何事も調べるのが好きな性分。趣味は英語学習とクラリネット演奏。